目新しさが普及を後押しセルフレジの課題とは?

消費者自身がバーコードをスキャンして商品を登録、精算するセルフレジの普及がスタートしたのは2000年代前半、アメリカでのことでした。それを受け、東芝テックは2006年にセルフレジを製品化。国内大手スーパーに導入が開始されたのもその後のことです。東芝テックのセルフレジ事業に一貫して関わってきた量販店ソリューション商品部の杉田 延裕は、当時をこう振り返ります。

「意外かもしれませんが、当時は省人化というよりも消費者自身が商品登録を行うことの物珍しさやエンターテイメント性が導入の糸口になっていました。確かに人手不足解消を導入目的に挙げる事例も存在しましたがそれはごく一部に過ぎませんでした」

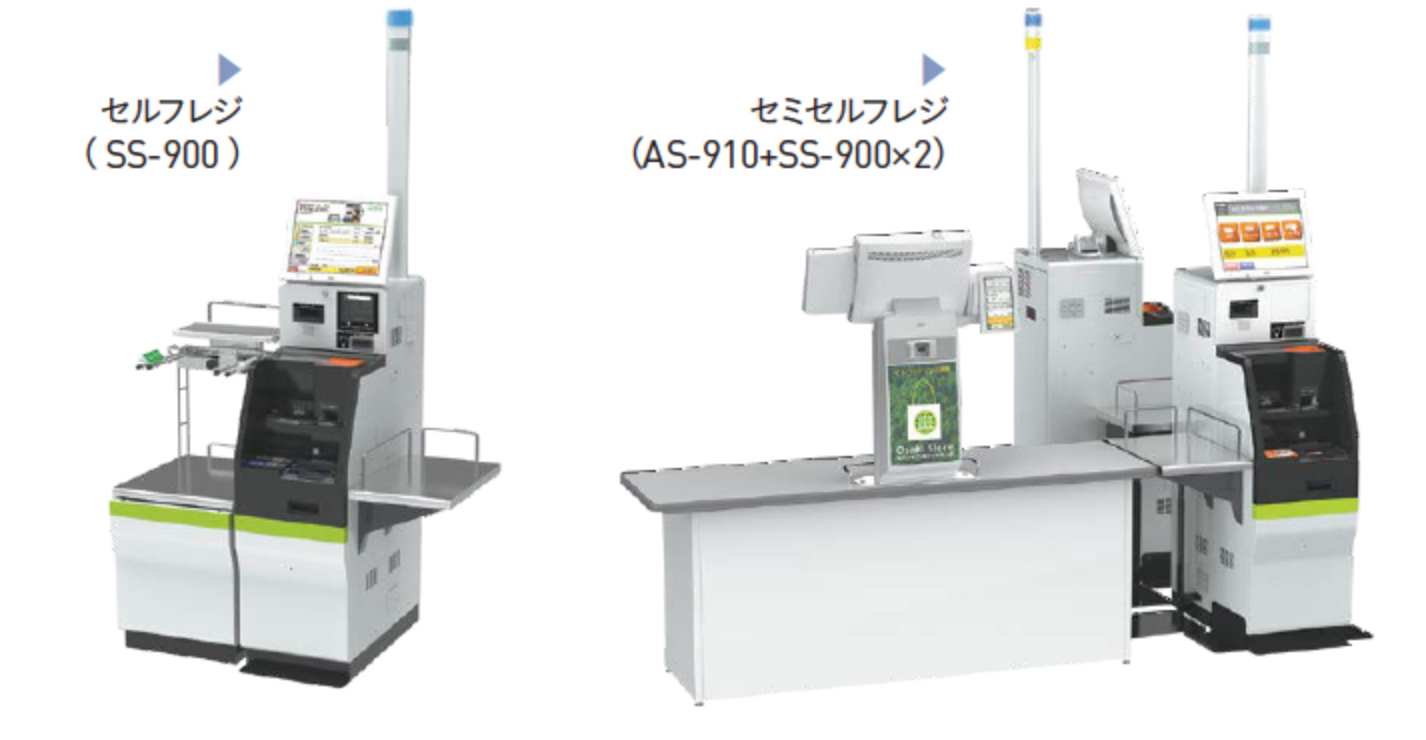

セルフレジ・セミセルフレジ

アメリカ生まれのセルフレジを製品化する際に東芝テックが重視したのは、従来のレジと同様のサービスを消費者に提供するという観点でした。例えば食品スーパーの場合、時間を区切って生鮮品や総菜を割引販売することが一般的ですが、従来レジとセルフレジで同じ対応ができなければ、セルフレジ普及は難しいと考えたからです。

従来型レジとの親和性を打ち出した東芝テックのセルフレジ

は 大手スーパーを中心に広く受け入れられました。しかしその後、セルフレジ普及は長く頭打ち状態が続くことになります。その一つが、設置に必要なスペースを巡る問題でした。

セルフレジは、既存レジとは別に新たにスペースを確保する必要があるので、店舗規模や立地条件によっては、導入が難しいケースがあります。さらに果物や青果など、チェッカーさんが目視で登録してきた商品への対応も課題でした。

従来型レジをスムーズに代替セミセルフレジが急速に普及

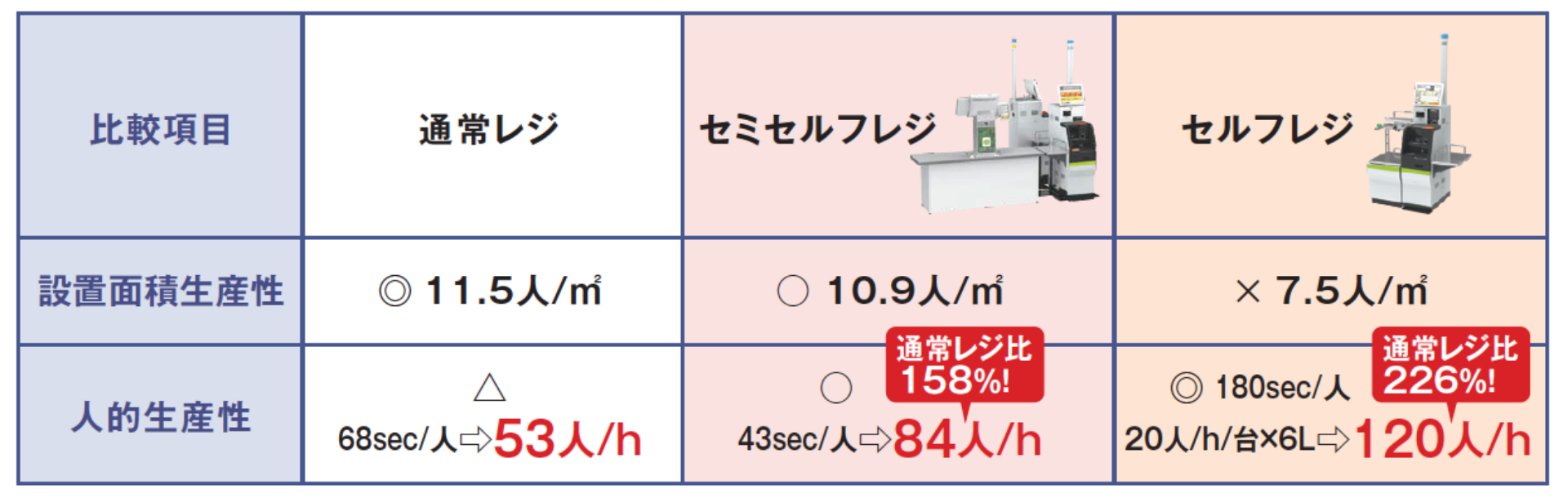

頭打ち状態が続いたセルフレジ市場の新たな起爆剤になったのは、2010年代半ばに登場したセミセルフレジでした。商品登録と会計というレジの二つの機能を分離し、登録だけをチェッカーさんが行い、精算は消費者が会計機で行うセミセルフレジのメリットは大きく二つあります。

一つは、チェッカーさんが商品登録だけを連続して行える点。精算に対応する必要がないため、人員を増やすことなく、処理件数を大幅に向上させることが可能になります。普段利用する食品スーパーがセミセルフレジを導入し、レジ前の行列が半減したことを実感した経験を持つ方も少なくないはずです。

もう一つが導入の容易さ。商品登録機1台+会計機2、3台という組み合わせであれば、既存レイアウトを大きく変更することなく導入が可能。また商品登録はチェッカーさんが行うため、果物や青果にもこれまで同様に対応できます。折からの人手不足を巡る問題の顕在化もあり、セミセルフレジはセルフレジ導入が難しかった店舗を中心に2016年前後から急速に普及が進みました。

「従来型レジからセルフレジへの移行は運用・アテンダント等、新たな対応が必要になりますが、セミセルフレジであれば比較的スムーズに移行できます。一方で、地方を中心にしたチェッカーさんの確保も難しい人手不足の進行により、セルフレジが再注目されているのが現在の状況と言えるでしょう」(杉田)

リテール・ソリューション事業本部商品・マーケティング統括部

量販店ソリューション商品部

量販店ソリューション商品第一担当

部長 杉田 延裕

リテール・ソリューション事業本部商品・マーケティング統括部

量販店ソリューション商品部

量販店ソリューション商品第二担当

須崎 晃子

人手不足は今後、さらに深刻化することが見込まれています。スーパーのチェックアウトコーナーは中長期的にはセルフレジに置き換えられていくのでしょうか?

「我々はそうは考えていません。どのチェックアウト方法が便利と考えるかは消費者の状況によりそれぞれ異なります。人手が許す限り、既存レジも含め、消費者自身がチェックアウト方法を選択できる環境を提供することが重要になるはずです」(杉田)

東芝テックでは、セルフレジ・セミセルフレジ導入に先立ち、スタッフが現地調査を行い、導入効果をシミュレーションした上で最適な提案を行います。

「立地条件などに伴い、最適な製品構成は店舗によって異なります。セミセルフレジの場合、1台の登録機に会計機を何台用意するかも重要なポイント。東芝テックでは当社のSEや営業担当が各店舗に最適な構成をご提案しています」と量販店ソリューション商品部の須崎

晃子は説明します。

セルフレジ・セミセルフレジはここまで、食品スーパーを中軸として普及が進みました。今後注目したいのが、他業種・他業態への展開です。実際に専門小売店や飲食店向けのセルフレジ・セミセルフレジが開発され、導入も進んできています。その際大きなカギを握るのは、「業務の継続性」であると杉田は指摘します。

「チェッカーさんの高齢化が進む食品スーパーでは、新しい機械の導入に抵抗感を持つ方が少なくありません。新たな操作を覚えるのも、それを人に教えるのも一苦労だからです。こうした懸念に『これまでと同じ操作で対応できるんですよ』と説明すると、皆さんご安心されます。このような提案の観点は、業種を問わず、今後さらに重要になるのではないでしょうか」

従来のチェックアウト業務との親和性を最重視して開発された東芝テックのセルフレジ・セミセルフレジの強みは、今後さらに生きてくると言えそうです。

チェックアウトスタイルごとの効率比較