無人決済店舗システムを月額課金で提供

TTG-SENSE初の実用店舗は、2020年3月の高輪ゲートウェイ駅開業に合わせて駅構内にオープンしたTOUCH TO GO高輪ゲートウェイ店です。店舗面積は約60㎡。二面がガラス張りの明るい店内に陳列される商品は、弁当、総菜、菓子、飲料など約600アイテム。認証技術により、事前の登録などは不要で誰でも利用できるのが特長です。

入口ゲート前に立った買い物客の行動を天井などに設置されたセンサーカメラで追尾することによる人の動きと、商品棚に組み込まれたセンサーによるモノの動きを紐づけていくことがTTG-SENSEの基本的な仕組み。買い物を終え、無人レジ前に立つとバーコードを読み込む必要もなく、即座に購買内容がタッチパネルに表示されます。TTG-SENSEを利用する際、事前に会員登録の必要がなく専用アプリのインストールなども不要で、誰でも利用できます。クレジットカードや交通系ICカード、QRコード決済はもちろん、現金での決済も可能です。

「技術的な発展の余地はまだありますが、実用に十分な精度は実現できていると考えています」と語るのは、同社代表取締役社長の阿久津 智紀氏です。

「無人決済店舗とはいえ品出しや廃棄、トラブルへの対応には当然人手が必要です。ただしTTG-SENSEであれば店舗運営の大幅な省力化が可能になります。例えば、レジ2台のTOUCH TO GO高輪ゲートウェイ店の規模であれば、レジに2人とバックヤードに1人の計3人が最低でも必要になりますが、同店は1名以下による運用を実現しています」

TTG-SENSEは、センサー類を含むシステム全体をリースで提供しています。 TOUCH TO GO高輪ゲートウェイ店と同規模のコンビニ型無人決済店舗の場合、導入機器数やシステム構成により月額リース料は変動しますが、人件費の圧縮効果と比べると、十分なメリットを持つ価格帯が設定されています。

TTG-SENSEは同店を皮切りに、ファミマ!!サピアタワー、西武鉄道トモニー中井駅店、ファミリーマート岩槻駅店など、すでに各地で本格運用が開始されています。

保守を含む店舗運営の全面サポートが強み

阿久津氏が無人決済店舗システムに着目したのは、かつてJR東日本の駅ビル運営を担当していた頃に遡ります。

「特に地方の駅ビル運営で実感したのは、少子高齢化による人手不足が店舗運営の大きな課題になっているという現実でした。人手が確保できないという理由で、一定の売上が見込めるにもかかわらず出店を諦めざるを得なかったり、既存店舗の維持が困難になる状況があります。その解決策として着目したのが、当時Amazon Goなどで注目されていた無人決済店舗システムでした。2017年のJR東日本STARTUP PROGRAMの開始を受け、映像認識技術を持つサインポスト株式会社と無人決済店舗の実証実験を行ったのがそもそもの始まりになります」

2017年12月に大宮駅で行われた1週間の実証実験は、直前までシステムが起動しないなどのトラブルが続き、道程の険しさをあらためて認識したといいますが、その一方で大きな手応えもありました。「難しさを再認識させられた1週間でしたが、その一方で、お客様が抵抗感なく買い物を楽しむ姿を目にしたことで、この仕組みをしっかり構築できれば必ず消費者に受け入れられるという思いを新たにしました。2018年11月から2カ月間実施した赤羽駅での実証実験でも同様の感触を得ました。その確信が本格的なビジネス展開につながっています」

現在、国内の無人決済店舗システムのトップランナーと目されるTOUCH TO GO社ですが、技術的な観点では競合他社との間に大きな違いがあるわけではないと阿久津氏は言います。

「私自身、こうした仕組みが世の中に広まること自体に意味があると考えています。仮に競合他社によるブレークスルーが起こったとしても、無人決済店舗の市場が拡大するのであれば大いに歓迎します。我々の強みは技術の先進性よりも、むしろバックエンド業務との連携やオペレーションのサポートまで含めた店舗運営に関する総合力にあると考えています」

その強みとしてまず挙げられるのが、東芝テックとの協業によって実現した全国規模の手厚いサポート網です。

「スタートアップ事業が限られた時間の中で成果を得るためには、大企業との協業は大きな武器となります。駅ビルを運営していた時代から、東芝テック製品の堅牢性や信頼性、セキュリティ面の安全性は知っていましたが、今回、特に注目したのは、東芝テックが全国に展開する保守サポート網の存在でした。月額課金で誰でも無人決済店舗が導入できる仕組みを構築するには、保守サポートの充実が必要不可欠です。そこでプロジェクトの早い段階で私の方から東芝テックさんに相談を持ち掛け、協業を実現しました」

さらに国内1万3,000店舗を展開する株式会社ファミリーマートとの提携を実現。それにより物流面でも出店サポートが行える体制が構築されています。

-

より小さな商圏に対応するソリューションも登場

TTG-SENSEが狙うのは、平均日販2,000円から3,000円前後の自販機の商圏と平均日販50万円前後のコンビニの商圏の中間に位置するマイクロマーケットと呼ばれる商圏です。オフィスや工場といった職域、病院や役場、高速道路のSAなど人が多く集まる場所もここに含まれます。

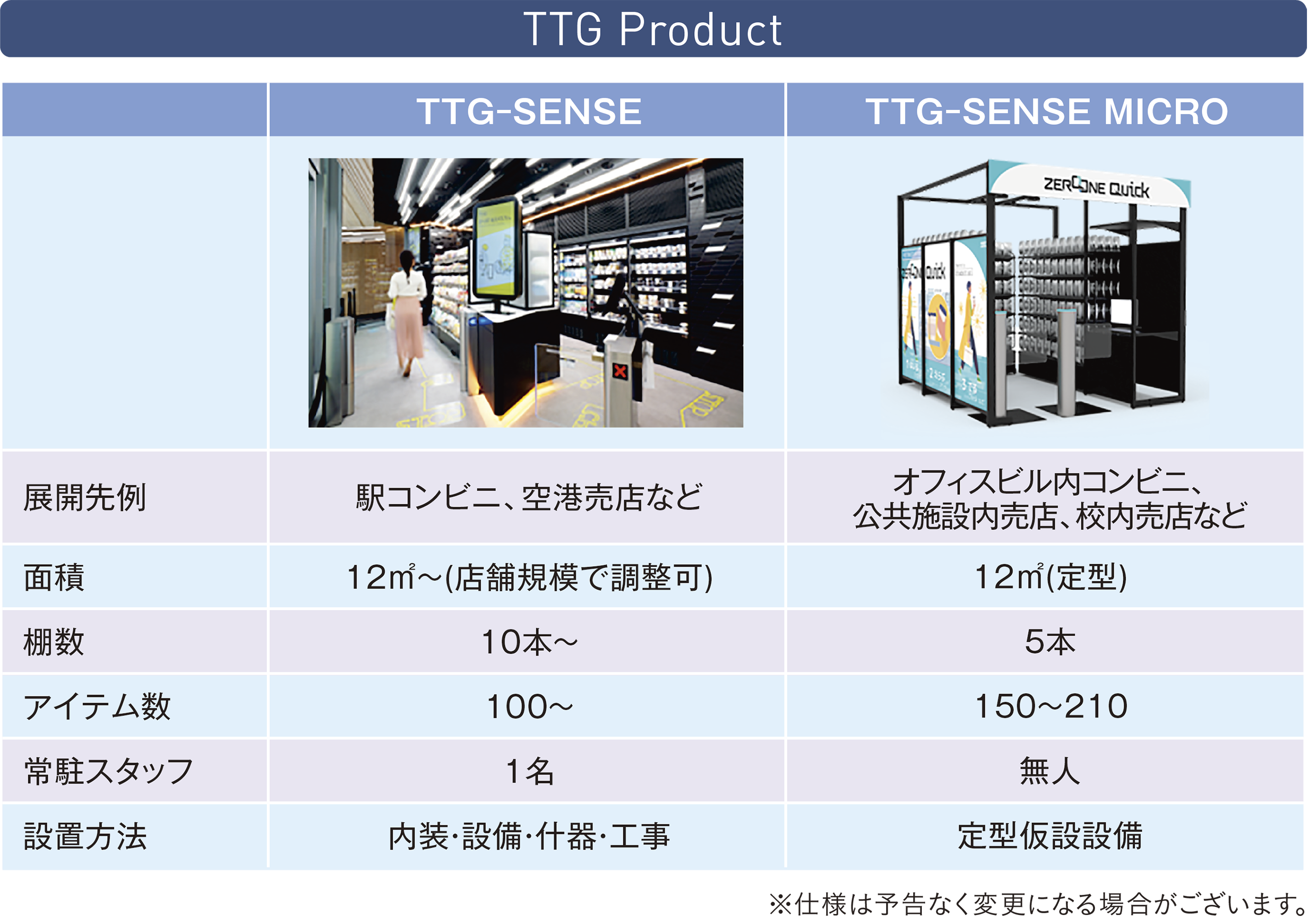

TTG-SENSEがユーザーとして想定するのは、食料品を中心とするコンビニ型の小型店舗ですが、2021年10月には、より小さな商圏を対象としたTTG-SENSE Microもリリースされました。

TTG-SENSE Microの最大の特長は、出店の容易さ。定型仮設設備として提供されるため、スペースと電源を確保するだけで出店することが可能です。商品は常温と冷蔵に対応し、センサーや決済端末も設置済みで現場での調整は不要。無人運用を前提とした施設内サテライト店舗としての展開を想定しています。

TTG-SENSE Microの一号店になったのは、卸売市場や大小の物流センターに近接する太陽鉱油千葉新港サービスステーション(以下、SS)内にオープンしたフード&カフェコーナーです。

大型トラックは駐車できる場所が限られることもあり、食事や休憩場所の確保が大きな課題になっています。トラック用給油機を備える同SSには、以前から食料品の販売を望む声が多く寄せられていましたが、コンビニの出店はスペースと人手確保の両面から困難でした。

一方、SS業界は慢性的な人手不足が続く中、スタッフの負担を増やすことなく、新たな付加価値を生み出すことが大きな課題になっています。こうした中、注目したのがTTG-SENSE Microによる無人決済店舗でした。

フード&カフェコーナーは7㎡の広さで常温ゴンドラと冷蔵ケースを備え、おにぎりやサンドイッチ、菓子、飲料、雑貨など約200アイテムを提供。大型トラックドライバーの食事を巡る課題解決に大きく貢献しています。石油卸売元の三菱商事エネルギー株式会社は今後、トラックドライバー が 利 用する大 型 SSを中 心 にTTG-SENSE Microの導入推進を通じて、SS運営会社の収益拡大を支援していくことを目指しています。

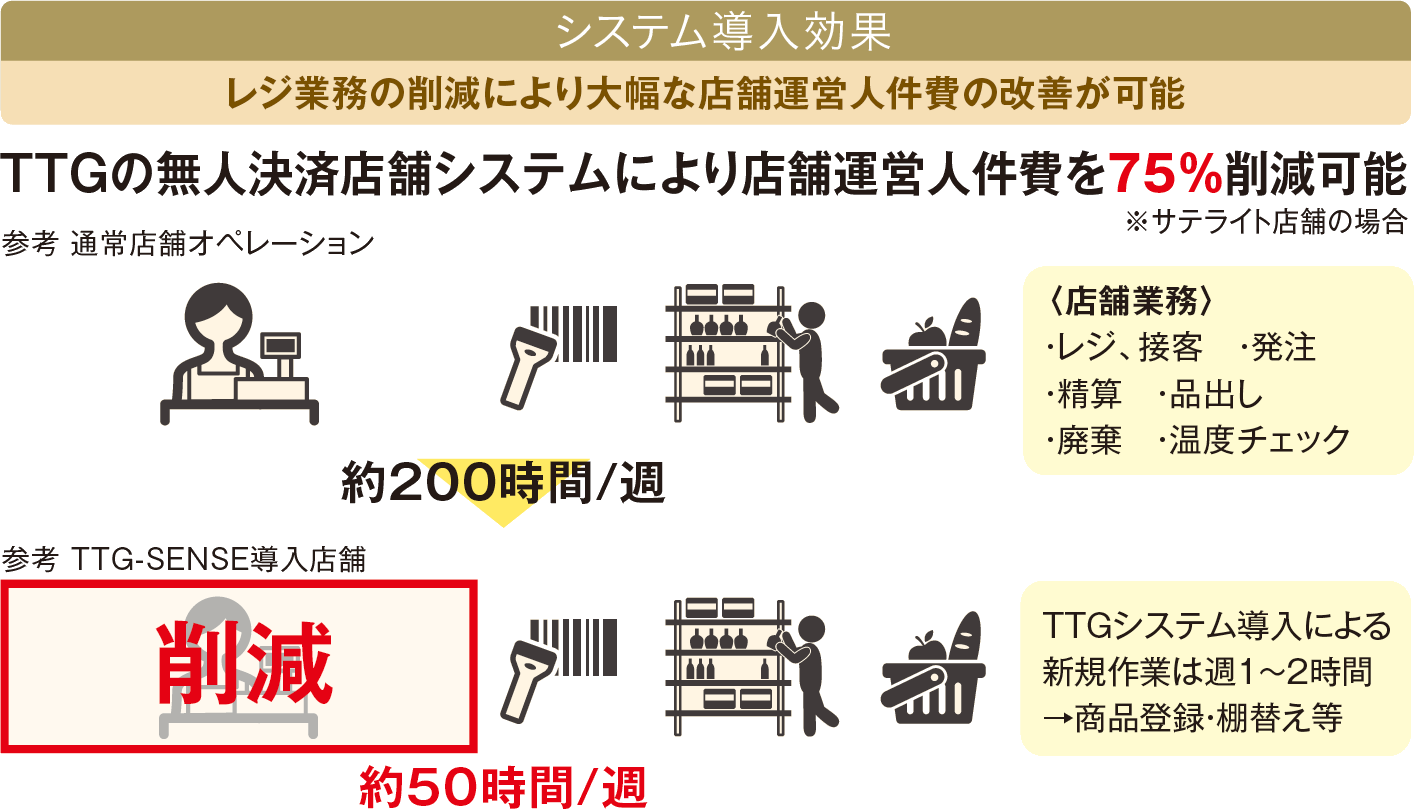

店舗運営人件費を最大で75%削減

TTG-SENSEのメリットとしてまず挙げられるのは、レジ業務の不要化による大幅な店舗コスト改善です。例えばあるコンビニエンスストアでは、レジ・接客、発注、精算、品出し、廃棄、温度チェックなどの業務に週200時間前後の店舗運営人件費が必要です。TTG-SENSEはそれを最大75%削減の週50時間にすることが可能です。それにより、これまでの店舗運営の仕組みでは続けていくことが困難になった店舗の存続、さらに地域社会からの強いニーズがありながらも出店できなかった店舗の新規出店に貢献することが期待されます。

無人店舗は万引きなどのリスクが懸念されますが、TTG-SENSEでは店内を死角なくカバーするセンサーカメラが有人店舗以上に抑止力として機能することも期待できると阿久津氏は言います。

「万引きの立証には、目撃者の証言や万引きされた商品があった棚の特定など、詳細な証拠が必要になります。決済を済ませずに商品を店外に持ち出した際に、その詳細なログが残るTTG-SENSEの仕組みは、有力な証拠になります」

今後の普及シナリオには、大きく二つの方向性があると阿久津氏は考えています。一つは競合や外部環境の変化により売上維持が困難になった既存店舗の無人化という方向性。もう一つは、売上の確保が難しいなどの理由でフルスペックのコンビニの出店が難しかった案件への対応です。

「このような需要は、都市部や地方を問わず生じると考えています。例えば市街地から離れた地方空港の店舗の場合、現実問題として市街地からの通勤に1時間以上かかることも多く、人手の確保が困難です。また地方に新設された大学の場合、大学生協が閉店する17時以降、学内で研究活動やクラブ活動を行う学生や教員が買い物難民になるというケースもよく耳にします。こうした課題の解決にTTG-SENSEが力を発揮すると考えています」

さらにTTG-SENSE Microのリリースにより、ユースケースの幅はさらに大きく広がっています。それは職域の売店としての活用です。

「郊外の物流センターの場合、近隣のコンビニへの行き帰りだけで40分以上かかってしまうことも珍しくありません。今後の成長が見込まれる物流業界において人手を確保するには、弁当を忘れた場合は、自販機のカップ麺で我慢するしかないような状況の改善は大きな課題です。また結婚式場を備える規模のホテルでは、既存のテナント店舗が撤退した後の店舗スペース活用が課題になっていることも多いようです。こうしたマイクロマーケットへの対応において、均一サービスをより低コストで提供することを目指すTTG-SENSE Microが果たす役割は大きいはずです」

VMDの科学的な見直しもターゲットの一つ

高輪ゲートウェイ店のオープン以来、継続して行ってきたアンケート調査で無人決済の仕組みを評価する意見は9割近くに及ぶなど、TTG-SENSEは消費者からも高い評価を受け続けています。

「アンケートを見る限り、ポイントカードやレジ袋に関する確認など、買い物の都度行われるやり取りを面倒と感じている消費者がかなり多いようです。また若い世代を中心に、イヤホンを付けたまま決済を済ませたいという声も多く寄せられています。こうした中、私がスタッフに常に投げかけているのは『自分のおかあちゃんでも使えるシステムをつくろう』というメッセージです。従来の買い物の流れを前提に、誰でも自然に利用できる仕組みを構築することで、自ずと市場は広がると考えています」

阿久津氏が今後の課題として挙げるのは、保守性とコストの2つです。

「今後の普及フェーズにおいて大きな課題になるのが、保守サポートの充実による安定動作の確保と、薄利多売を前提にシビアな経営を行う小売店がより受け入れやすい料金設定の実現です。保守サポートについては東芝テックさんの力をお借りするほかありませんが、後者については原価見直しを進めることで対応していきたいと考えています」

TOUCH TO GO社が現在目標として掲げているのは、すべての都道府県にサービスを展開し、総人口の3割がサービスを利用する状況の実現です。そして同社が今後取り組んでいきたいと考えるのが、センサーカメラが取得する消費行動に関する膨大なデータの活用です。

-

「TTG-SENSEでは、これまでできなかった消費行動を把握することが可能になります。例えば、一度手に取った清涼飲料水を棚に戻し、別の商品を選ぶといった行動などの把握です。TTG-SENSEが蓄積するデータは、店舗VMDを考える際に参考になることが期待できます。個人的には、ゴールデンラインと呼ばれる陳列テクニックなど、これまで科学的な検証が困難で勘や経験に頼るほかなかった商品陳列の方法論の検証にTTG-SENSEのデータを活用したいと考えています。実はそのパートナーとしても、店舗運営に関するさまざまなノウハウを持つ東芝テックさんには大きな期待をしています」

TTG-SENSEが実現する無人決済店舗は、人手不足の深刻化という多くの小売店が直面する課題解決だけでなく、 VMDの新たな方法論の開発などマーケティングの面でも大きな役割を果たすことが期待できそうです。