AI画像認識でサプライチェーンの課題を解決

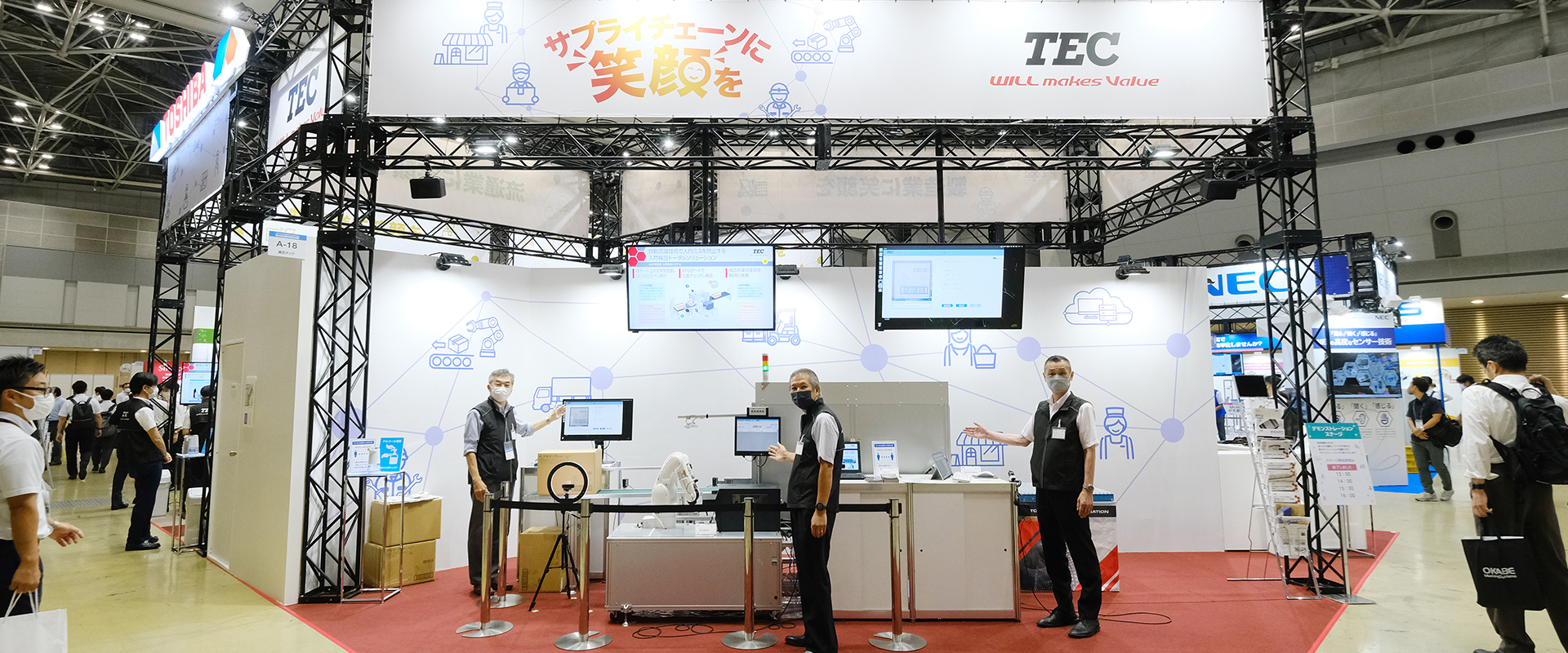

自動認識総合展は、一般社団法人日本自動認識システム協会が開催する国内唯一の自動認識技術、ソリューションの専門展示会。東芝テックブースでは「サプライチェーンに笑顔を」をテーマに、製造~物流~店舗のサプライチェーンに関わる皆さまを笑顔にする製品・ソリューションの紹介が行われました。

今回の第一の注目ポイントは、3年ぶりになるデモステージの復活です。AI画像認識、RFID、ロボットアームによるベル貼付、ネットワークカメラ(IPカメラ)の作業映像の検索・再生を組みわせたソリューションのテーマは、段ボールケースに表示される賞味期限データの読み取り自動化とサプライチェーンにおけるその活用推進でした。

今日、商品流通の現場では、賞味期限・消費期限に関するデータが重要な管理項目の一つになっています。しかし、表示ルールが統一されていなかったこともあり、その管理はこれまで目視に頼るほかありませんでした。こうした状況を受け、サプライチェーンにおける流通情報標準化に取り組むG S 1Japan(流通システム開発センター)は、2020年にケース単位の日付情報の表示ガイドラインを定め、統一化に向けた動きが進んでいます。今回のデモンストレーションは、こうした業界動向を受けた、サプライチェーン全体の生産性向上の提案、ということができます。リテール・ソリューション事業本部ソリューション企画開発センター SCMソリューション商品部 オートIDソリューション担当の西村文秀はその狙いをこう説明します。

「ユーザーとして想定されるのは、加工食品や医薬品のように賞味期限・消費期限のシビアな管理が求められる業界において、一次卸のポジションにいるお客さまです。当然これまでも入荷検品時に日付情報の確認を行ってきたわけですが、その情報は自社内で完結し、二次卸や店舗では再度目視でケースの日付情報を確認する必要がありました。しかし一次卸の段階でRFタグを貼付することで、こうした間を大幅に削減することが可能になります」

もちろん、RFタグなどによる情報共有が進まないことにも理由があります。

まず挙げられるのは、物流業界が直面する人手不足という課題です。それだけに今回提案した、段ボールケースの表示をAI画像認識で読み取り、発行したRFタグをロボットアームで貼付する自動化ソリューションは大きな意味を持つと考えられます。

自動認識総合展の東芝テックブースではデモステージのほか、大きく製造、店舗、物流の3分野における多様な自動認識技術・ソリューションの紹介が行われました。

-

リテール・ソリューション事業本部 ソリューション企画開発センター SCMソリューション商品部 オートIDソリューション担当 西村 文秀 -

リテール・ソリューション事業本部 ソリューション企画開発センター SCMソリューション商品部 RFIDソリューション担当 シニアエキスパート 古内 博

AMRとRFIDで煩雑な棚卸を自動化

国際物流総合展には、東芝デジタルソリューションズ、東芝インフラシステムズと共に東芝グループとして共同出展。東芝テックは、RFIDをメインに倉庫の生産性向上、自動化、DX推に資する展示を行いました。その目玉といえるのが、RFIDリーダーと自律走行搬ロボット(AMR)を組み合わせた、倉庫内の棚卸自動化ソリューションです。リテール・ソリューション事業本部 ソリューション企画開発センター SCMソリューション商品部 RFIDソリューション担当 シニアエキスパートの古内博はそのポイントをこう説明します。

「物流現場の人手不足が深刻化する中、RFIDは棚卸の省力化にも大な役割を果たしていますが、完全な自動化は精度の観点で課題が残るというのが実情です。今回のデモは、自動運転技術でも注目される360°LiDAセンサーを搭載したAMRにより、ルートの柔軟な設定と、それによる認識精度向上が期待できる点が大きなポイントです。アプリ開発も必要になるため、製品化はまだ先の話になりますが、倉庫が無人化した夜間に自動棚卸を行いたいというニーズは極めて高いものがあります。ぜひ注目いただきたいソリューションです」

東芝テックはそのほか、RFIDパッケージシステムRFLogispert(アールエフロジスパート)、RFIDトンネル式ゲート ウォークスルーショート型WG-900などを展示しました。

「RFIDによる入出庫検品は、サプライチェーンの上流からRFタグの活用が進むアパレル業界を中心に普及が進んできましたが、近年はその市場も多様化しています。例えば、医療材料メーカーにおける活用です。カテールや人工骨を用いた治療では、その手術に先立ち、メーカーはサイズ違いの商品を複数医療現場に提供し、使われなかった商品は返品処理する、という手続きを踏むことが一般的です。手作業による入出庫検品はこれまで多くの手間を必要としてきましたが、RFIDによりその大幅な省力化が可能となるのです」(古内)

現場に根差した独自ソリューションを提案

第24回自動認識総合展には1 万1,130名、第15回国際物流総合展には6万547名の来場者を集め、成功裏に幕を閉じました。自動認識総合展の来場者数は、コロナ禍の自粛ムードの中開催された前回の2倍近くに及びます。そこからも「実機をこの目で見て、比較したい」というニーズは根強いものがあることがうかがえます。

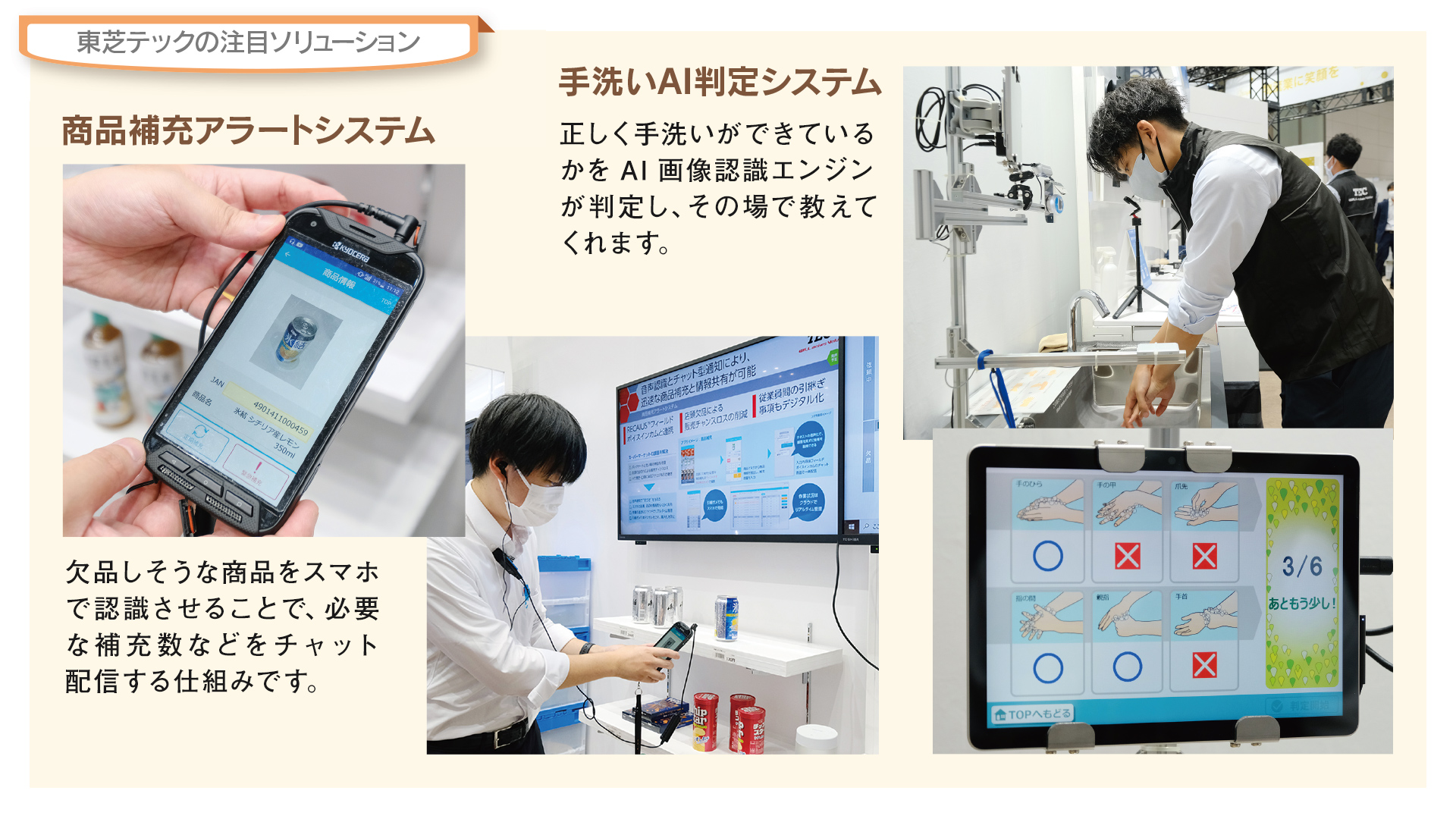

国内外の製品・ソリューションが一堂に会する二つの総合展では、徹底した現場主義を貫く東芝テックの姿勢が改めて強く浮かび上がる結果にもつながりました。その一例が、自動認識総合展に出展されたスマホアプリによる商品補充アラートシステムです。開発の経緯をリテール・ソリューション事業本部 ソリューション企画開発センターSCMソリューション商品部 オートIDソリューション担当 グループ長の浅野 壮介はこう説明します。

「人手不足が常態化する中、スーパーや量販店では店頭欠品への迅速な対応が大きな課題になっています。すでにづくと自動でアラートを配信するような仕組みも登場していますが、そのためにはすべての商品棚にネットワークカメラ(IPカメラ)を取り付ける必要があります。その一歩手前でできることがまだ残されているのではないだろうか。こうした考え方のもと、小売りの現場の課題に向き合うことで開発されたのが今回のシステムです。スマホアプリとクラウドを組み合わせたサービスですから、どなたでもすぐに運用を開始することが可能です」

ちなみに東芝テックの製品開発には、もう一つの取り組みの方向性があります。その一例が、自動認識総合展に出展し注目を集めた手洗いAI判定システムです。

「正しい手順に従って手洗いを行ったことをAIが判定する一連のシステムの中で重要な役割を果たしているのが、当社研究部門が研究に取り組んでいたAI画像認識エンジンです。同システムは、営業担当が吸い上げた現場のニーズに基づき製品開発を行ったのではなく、技術部門が独自にアンテナを張り、製品化の可能性を探ることで生まれたものです」(浅野)

今回の二つの総合展の展示もすべて、現場の課題と独自技術という二つの観点から生まれたものです。東芝テックの展示を「市場は今なにを求めるのか」そして「最先端の技術はなにを可能にするのか」という観点から振り返ることは、新たなビジネスチャンスを考える上でも大きな意味を持つと考えられます。

-

リテール・ソリューション事業本部 ソリューション企画開発センター SCMソリューション商品部 オートIDソリューション担当 グループ長 浅野 壮介